|

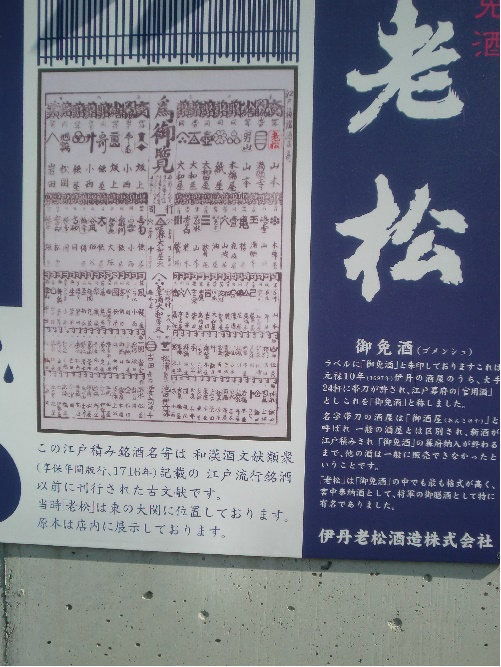

私が住む伊丹市内紹介(2) 山内 洋一 私が東友会役員を引受けてから早いもので2年が経過しました。 昨年に続いて、私が住んでいる伊丹市について紹介したいと思います。 ③ 銘酒の町 伊丹 清酒発祥の地は、伊丹であると言われています。 諸説ありますが。 戦国時代、尼子十勇士の一人 山中鹿之助の長男 山中新六が、天正7年(1579年)に 豊臣秀吉の大軍の攻撃を逃れて伊丹の鴻池に落ち延びここに住みついて酒造りを初めました。 のちに鴻池家の ある日のこと、灰を入れたざるを誤って酒の中に落としたのが澄みきった酒となり、味も良くなったことから それ以降、清酒伊丹の名が全国津々浦々に轟くようになりました。 伊丹市鴻池6丁目、児童公園内の稲荷神社に清酒発祥の由来を記した碑があります。 そこには、1600年頃から現在まで延々と引き継がれてきたことが記されていました。 上方から江戸に送られた、いわゆる「下り酒」は江戸の人々に大変珍重されました。 なかでも伊丹の酒は、特に「丹醸」といわれた高級酒で、中世大和の国の寺院で造られた「南都諸白」の酒造 江戸時代に発行された清酒番付で、大関に今も市内にある「老松」が見えるのを始めとして上位16銘柄中1 江戸期の面影を探しに行くには、旧岡田家住宅・酒蔵は、1674年に建てられ、現存する日本最古の酒蔵で、 すぐ傍に、先に述べた老松酒造のお店があり、そこには、丹水と言われる井戸があって、 毎日(年末年始や祝日、イベント等特別の日は休みです)、多くの人が並んでそれぞれの容器を持参して井戸水 「老松丹水」は、醸造用の井戸水で、「中軟水」です。 元禄時代の文豪 井原西鶴(1642~1693)は、最盛期の伊丹の酒造業の有様を“伊丹、池田の売り酒、水より ともに酒造りと関係の深いものです。 「老松丹水」の傍に掲げている解説書には、銘酒には、良い水がつきもの 地下95mより汲み出した水は水質 長寿蔵の場所は、阪急伊丹駅から東へ約400m、JR伊丹駅から西へ約400mですので、お近くへお越しの折は、 |