|

「高槻 まちかど遺産」 富田・今城塚周辺地区 島田 孝司 私の住む街高槻市では、生活に密着したまちかどの文化財や歴史などを市民から公募し、「高槻 まちかど遺産」として選定、それぞれ説明板を設置しています。市では4つの地区で選定していますが、わが街富田・今城周辺地区では22ポイントあります。この富田は寺内町、市場町、宿場町とし古くから栄えてきて遺産が点在する街ですが、今回は「高槻

まちかど遺産」(富田・今城塚周辺地区)22ポイントのうち3つのまちかど遺産を紹介します。

Ⅰ.東岡宿の北門跡と石組 戦国時代から江戸時代にかけて「東岡宿」という町場で、周囲は堀と土塁で囲まれ北、南、西の出入り口に門が構えられていました。そのうちの一つ北門跡です。 東岡宿は信長・秀吉から楽市・楽座の認可を得て活況を呈した宿場町だったようです。また、秀吉が本能寺の変を知り、備中松山城から急遽帰阪し光秀征伐に行く前夜この東岡宿で諸事整え、天王山の戦いに向かったと伝えられています。

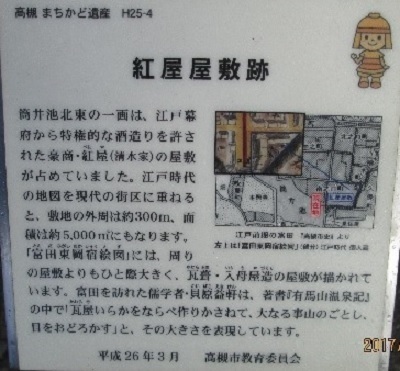

江戸幕府から特権的な酒造りを許された豪商・紅屋(清水家)が富田村経済を仕切っていました。北摂山系からの良質の水を使い、酒蔵が24あり、北摂第一の酒造地域でしたが、今では2酒蔵しかありません。しかし、江戸時代に宝井其角から紅屋に贈られた句「けさたんと のめやあやめの

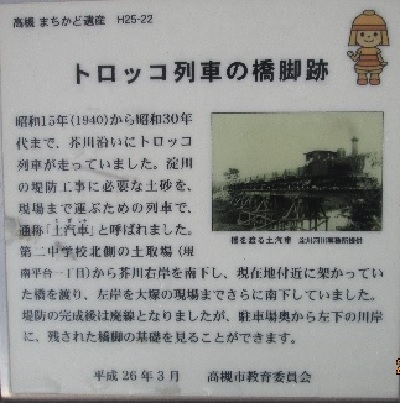

とんたさけ」があり、この句にある「あやめ」とは江戸時代の酒の銘柄で、今も壽酒造の「国の長」に継承されています。 昭和の時代に芥川沿いにトロッコ列車が走っていました。通称「土汽車」(どきしゃ)と呼ばれ南平台周辺から芥川右岸を南下し、写真の橋で芥川を渡りさらに淀川まで南下しました。当初目的は淀川の堤防工事に必要な土砂を、現場まで運ぶための列車だったようです。高槻育ちの同世代の人の話では、今話題の夢洲、咲洲、舞洲の土はこのトロッコで南平台の土を淀川を経て運ばれたとのことです。高槻の土の上で大阪万博が開催されると思うとワクワクします。

|